Ce que révèle l’empreinte carbone de l’optique-lunetterie en France

The Shift Project, un cercle de réflexion maintenant bien connu pour ses travaux en matière d’énergie et fondé par l’ingénieur Jean-Marc Jancovici, a récemment évalué l’empreinte carbone des dispositifs de santé visuelle que sont les verres et les lunettes. C’est une première base de travail pour ouvrir le débat sur les orientations de transitions à planifier.

Fondé il y a quinze ans par l’ingénieur Jean-Marc Jancovici, dont la réputation sur les questions d’énergie et de transition climatique n’est plus à faire, le think tank The Shift Project a regardé de près l’empreinte carbone des industries du dispositif médical. Le domaine de la santé en général, toutes filières confondues, pèse 8 % des émissions de gaz à effet de serre dans l'Hexagone. Le secteur de l’optique-lunetterie fait évidemment partie de cet univers de la santé. Dans un rapport publié mi-janvier, le cercle de réflexion fournit ainsi des données qui paraissent fiables sur l’empreinte carbone générée par les verres, d’une part, et par les montures, d’autre part. On notera à regret que le segment de la contactologie n’a pas pu, faute de données suffisantes, faire l’objet d’une analyse dans ce rapport.

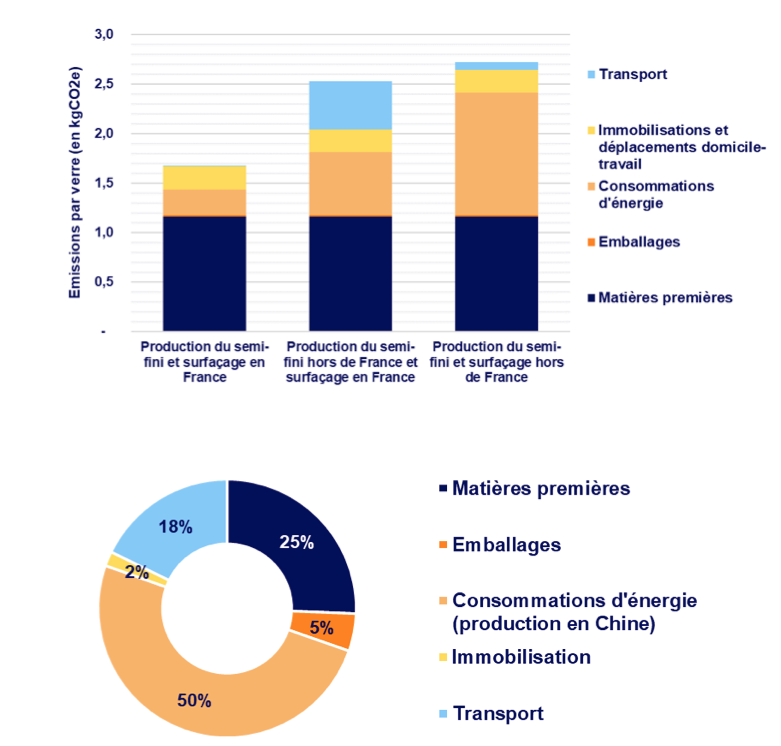

Selon les estimations de The Shift Project, les productions de verres* consommés en France sont à l’origine de 81 ktCO2e** par an, ce qui représente entre 1,7 et 2,8 kgCO2e par unité. Pourquoi cette fourchette ? Parce que « l’empreinte carbone diffère grandement en fonction du lieu de production des semi-finis et du surfaçage », indique logiquement le think tank qui identifie trois cas-type. Sans surprise, si l’ensemble de la production du semi-fini et du surfaçage est réalisé en France, l'empreinte carbone est la plus faible. Dans le cas où le semi-fini vient de l’étranger et le surfaçage est réalisé chez nous, l’empreinte carbone grimpe alors de 50 % par rapport à une production entièrement tricolore. C’est le transport - majoritairement par avion depuis des pays non-européens - qui participe massivement à cette augmentation de l’empreinte carbone. Troisième et dernier scénario : lorsque toute la chaine de valeur - semi-fini ET surfaçage - est délocalisée, l’empreinte carbone associée aux verres bondit de 60 % comparativement à une fabrication strictement hexagonale. Commentaire des auteurs de l’étude : « Cela est notamment lié aux mix énergétiques plus carbonés des pays de production, principalement en Asie du Sud-Est (Philippines, Thaïlande, Chine) ». Dans ce cas de figure, ce sont d’abord les verres de stock, donc unifocaux, qui sont tout particulièrement concernés.

Et qu’en est-il des montures de lunettes, segment également évalué par The Shift Project*** ? « Nous avons estimé qu’environ 95 % des montures consommées en France sont produites à l’étranger (dont en Chine à 80 %), ce qui explique la part prépondérante de l’empreinte associée à la consommation d’énergie, le mix électrique chinois étant environ 13 fois plus carboné que le mix français », constate le cercle de réflexion qui indique par ailleurs que près de la moitié des lunettes vendues en France sont d’abord en plastique, et pour l’autre moitié en acétate ou métal. « Plus de 70 % des montures sont importées en avion, ce qui explique la part importante du transport dans la répartition de l’empreinte carbone. À noter que la part du transport est ici probablement sous-estimée : les données d’un industriel semblent montrer que ces émissions pourraient être entre 2 et 3 fois plus élevées », tient à souligner le rapport évoquant un document d’Essilor. Au global, donc, le secteur de la lunetterie en France est responsable de l’émission de 49 ktCO2e, ce qui représente environ 3 kgCO2e par unité.

* Important : le rapport s’est basé ici sur les 32 millions de verres ophtalmiques vendus en 2023 et remboursés par l’Assurance Maladie. Ce qui signifie que ne sont pris en compte ni les verres solaires, ni les verres non remboursés, et pas davantage les verres de deuxièmes et troisièmes paires. Quant aux verres de présentation, le rapport les a comptabilisés dans l’empreinte carbone des montures de lunettes.

** Les données exprimées par le think tank sont en kilos ou tonnes d’équivalent CO2 (kCO2e ou tCO2e), une mesure-étalon qui permet de comparer des activités ou des secteurs différents.

*** La base d’étude, ce sont les 16 millions de montures remboursées par l’Assurance Maladie en 2023.

Ci-dessus : en haut, empreinte carbone d'un verre multifocal en fonction du lieu de fabrication ; en bas, répartition de l'empreinte carbone moyenne d'une monture.

Source : The Shift Project

Pour recevoir les dernières infos, inscrivez-vous à notre newsletter